しゃっくりの止め方

会議中や授業中、電車の中などで急にしゃっくりが出始めてちょっと恥ずかしい思いをしたことはありませんか?

自宅でならまだしも、大勢の人がいる前でしゃっくりが始まると「あぁ、早く止めたい!」と思いますよね。

しゃっくりはなぜ出るのか?

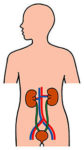

しゃっくりが出る原因は「舌咽神経」と「迷走神経」と「横隔神経」にあります。

口と鼻の奥にある「舌咽神経」に刺激が加わると、その刺激が延髄に伝わります。そして延髄から出た信号が「迷走神経」に送られると、声門に届き声門を閉じようとします。「横隔神経」に送られると、横隔膜に届き横隔膜を収縮させ、息を急に吸い込む運動をさせようとします。

この声門を閉じようとする動きと、息を急に吸い込む運動が重なるとしゃっくりとなるわけです。

なので、熱い食べ物や飲み物を飲み込んだ時や、風邪などでのどが腫れた時、胃液が逆流した時などに「舌咽神経」が刺激されるためしゃっくりが出やすくなります。

しゃっくり種類

・消化器刺激性しゃっくり いわゆる一般的なしゃっくりはこの消化器刺激性しゃっくりと言われています。急いで食事をしたり、暴飲暴食などをすると起こります。

・末梢性しゃっくり 肺炎やぜんそくなどで末梢神経が刺激され起こるしゃっくりです。

・中枢性しゃっくり 脳腫瘍や脳卒中などで脳や脊髄などの中枢神経が刺激され起こるしゃっくりです。

・横隔膜刺激性しゃっくり 胃炎や十二指腸潰瘍、胃がんなど横隔膜に関係する部分の病気で横隔膜を刺激され起こるしゃっくりです。肝臓病でも起こると言われています。

消化器刺激性しゃっくり以外は、重篤な病気の症状としてしゃっくりが現れることがほとんどです。ただのしゃっくりと軽視せず、数日間続く場合は医療機関で診察を受けることをお勧めします。

しゃっくりの止め方は?

再び神経に刺激を与えれば、しゃっくりが止まる可能性が高いと言われています。

ですので、いろいろな方法があります。

・耳押し 左右の耳の穴を指で30秒ほど強く推してみる方法です。

・舌つかみ ハンカチやガーゼなどで舌をつかみ、強めに引っ張る方法です。

・ツボ押し しゃっくりが止まるツボは数か所あります。天突(てんとつ)や気舎(きしゃ)というツボは鎖骨の周りにあり、そこを3秒押し、3秒で離す動きを繰り返したり、巨闕(こけつ)というへその真上にあるツボを4本の指でゆっくり押したり、内関(ないかん)という手首近くにあるツボを親指でゆっくり押したりする方法です。ツボの位置は本などで各自きちんと確認してくださいね。

・何かを飲む 砂糖やはちみつをスプーン1杯ほど急いで飲む方法です。

どの方法も試してみたくなりますが、人前で行うにはちょっと・・・と感じたり、そもそも砂糖やはちみつが手元にないという場合もあります。

そこで、体も動かさず、特別な飲み物や食べ物もいらない一番簡単な方法は、ずばり

・息止め

です。

ゆっくり息を吸った後、数十秒息を止めるだけというとってもシンプルな方法です。

この方法は「舌咽神経」に刺激を与えるというよりは、腹部に圧力をかけ横隔膜を動きにくくしてしゃっくりを止めるパターンです。

私は、これに自己流の改良を加え、かなりの確率でしゃっくりを止めることができるようになりました。

以下がその方法です。

1 息を吸い込む

2 もう吸い込めないほど息を吸い込んだら、息を止める

3 息を吐かないと苦しいぐらいになったら、少しずつ息を吐き出す

4 吸い込んだ息を全部吐き出すまでしゃっくりが出なければ成功

もし、途中でしゃっくりが出たら1からやり直す

(注意:脳卒中やぜんそく心臓病を患っている方は血圧の上昇は避けた方がいいので息止めは避けてください。)

しゃっくりが出た時は一度試してみてください。結構いい成績を収められると思います。